4.

天竺への取経の旅

玄奘三蔵法師が、天竺にお経を取りに行く話は『西遊記』のモデルになったので有名ですが、それは七世紀の話です。それよりも二百年も前中国東晋時代に、法顕(ほっけん、337年(咸康3年)

- 422年(永初)3年)が陸路で天竺に到達し、海路で戻ってきています。

法顕の姓は龔で、平陽郡武陽縣(今の山西省)の人だったようです。彼は幼くして出家していまして、20歳で具足戒を受け一人前の僧になっています。その人となりは「志行明敏、儀軌整粛(志や行いはハッキリしていて俊敏で、きっちりしていて厳粛である)なり」といわれたようです。

当時は不十分ながら竺法護の訳した漢文の大乗経典経典などがありましたが、間違いや欠落が多く、そして僧や信徒が守らなければ成らない禁止事項や修行方法を定めた戒律の翻訳は進んでいませんでした。これを嘆いて法顕は既に還暦を過ぎていたのですが、399年(隆安3年)に、慧景、慧応、慧嵬、道整等の僧と共に長安を旅立ったのです。目指すははるか西の果て天竺(インド)です。「求法の旅」とか「取経の旅」と言われます。

途中260年に朱士行がたどり着いたホータン王国を経由しています。そしてついに6年かかって405年に中インド(中天竺)に達したということです。

マガダ王国王城舎の城壁跡

彼の記した旅行記を『仏国記』(別名、『法顕伝』、『歴遊天竺記伝』)と呼びます。次の引用は陸路の砂漠地帯の様子ですね。

|

上に飛鳥なく、下に走獣なし。 但だ死人の枯骨を以って、慓幟と為すのみ。

上無飛鳥、下無走獸。 但以死人枯骨、爲慓幟耳。 |

王舎城などの仏跡をめぐり、そして念願の『摩訶僧祇律』、『雑阿毘曇心論』などを入手できました。そしてガンジス河口の港町で2年間滞在しまして、商人の大船に乗り込みました。当時でも200人も乗り込める船があったのです。冬の初めの信風(季節風)を得て、昼夜14日で師子国(今のスリランカ島)に至ったということです。もう70歳を超えています。陸路で帰るには老人の脚力では無理だったのではないかという解釈があります。

スリランカでも2年間滞在しています。そこで『五分律』、『長阿含経』などを手に入れることが出来ました。そして413年(義熙9年)海路で青州(今の山東省)へ帰国できたのです。でも帰国できたのは法顕だけでした。

スリランカからも大船で出発しました。最初は信風があったのですが、3日目からは嵐になり、13昼夜も漂流したのです。そしてたどり着いたのは、ニコバル群島の一つだったと推定されています。そこで水漏れを修理し、さらに航海を続けて、90日(9、10日とも)ばかりで、マラッカ海峡を過ぎてスマトラかジャワの港に到着し、そこに5カ月間逗留したようです。地図の黒の実線は法顕がたどった行路だったとされています。

「九十日」90日だと日数がかかりすぎていますので、実はアメリカ大陸まで行ったのではないか、アメリカ大陸を発見したのはコロンブスではなくて、法顕だというような

すごい解釈があるのです。スマトラかジャワの港というのが「耶婆提」という国なのです。

では『原田 実の幻想研究室』の「古代中国人のアメリカ渡航説についてhttp://www8.ocn.ne.jp/~douji/chinaamerika.htm」を以下参照しましょう。

幸田露伴は、章炳麟(中華民国の革命家、一八六八~一九三六)がこの耶婆提国をエクアドル(耶科陀爾)と言っていると紹介しています。そして露伴自身は、「耶婆提」だったら「耶科陀爾」よりは「耶馬臺(やまと)」に近いから、法顕は南米ではなく、日本に来たとした方がよかったのにと主張していたのです。(幸田「晋の僧法顕南アメリカに至る?日本に来る?」一九二九年初出、『露伴全集』第十五巻、岩波書店、所収)。もっともこれだけの資料では説にするほどではないとしていますから、露伴は賢明ですね。

ところが一九九三年二月二五日付の『朝日新聞』によりますと、中国人民大学のリャン・ユンシャン教授が、法顕はロサンゼルスとメキシコの間、アカプルコ辺りに上陸したという説を新説として発表しているそうです。

それに日本でも内田吟風という東洋史の学者が1975年に耶婆提国は邪馬台国だという説を唱えているそうです。それだけだと、いかにも露伴の二番煎じですね。そこで長澤和俊は「九十日許」という『仏国記』の記述を「九、十日許」と解したのです。それで漂流期間を十日ほどになりますと、それだと期間が短くなりすぎるだというので、『邪馬台国はフィリピンだ』月刊ペン社、1977年で加瀬禎子は耶婆提国をルソン島にあてました。そして耶婆提国=邪馬台国=ジパング=フィリピン説を唱えているのです。

くわしく『仏国記』を検討しないと断定的なことは言えませんので、ひとまず通説に従ってスマトラかジャワで五ヶ月間逗留したことにしておきましょう。さらに別の商人に従って、200人ばかりが乗っていた船で50日分の食料を用意して出発しましたが、途中、暴風雨にあって漂流し、80日あまり経ってやっと中国山東省の南岸にたどり着いたのです。

建康で北インド出身の訳経僧であった仏駄跋陀羅(ぶっだばだら、359年

-

429年)に出会いましたので、法顕が持ち帰った『大般涅槃経』等が訳出されまして、涅槃宗が成立する基となったのです。『摩訶僧祇律』40巻も訳されました。法顕は享年86で荊州の辛寺で没したのです。没後、『五分律』も仏駄什が訳しています。

法顕は還暦過ぎてこれだけの大事業を成し遂げたのですから、幾つになっても夢を諦めないで追い続けるということは大切ですね。

それではここで法顕が持ち帰った『大般涅槃経』の意義を確認しておきましょう。大乗仏教を理解する上に決定的に重要ですから。

大乗涅槃経の基本的教理は、

-

如来常住(にょらいじょうじゅう)

-

一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)

-

常楽我浄(じょうらくがじょう)

-

一闡提成仏(いっせんだいじょうぶつ)

に要約されます。 |

涅槃経は小乗にも大乗にもありますが、その思想は対極的だとも言えます。「涅槃」というのはニルバーナであり、覚った状態なのですが、同時に釈尊の入滅を意味しています。「涅槃経」は釈尊の入滅の意義を説いているわけです。

小乗仏教では、釈尊が、自分の死後は「法を依(よ)りどころとし、自らを依りどころとせよ」(自灯明・法灯明)といったことを強調します。とことん考え抜いて、自分なりの覚りを開くことが大切なのですから、自分が納得でき、真理だと思えることが大切だということです。また「すべてのものはやがて滅びるものである。汝等は怠らず努めなさい」と諭しています。有限だからこそ真に生きることができるということでしょう。永遠不滅だなどと考えれば、今を生きることができなくなります。有限性をみつめて、今を精一杯輝かして生きることで、永遠を生きることになるということでしょう。

大乗仏教では、生きとし生けるものをすべて救いとる仏に帰依すべきことを説きます。ですから釈尊の入滅は仮の姿であり方便だということです。生きとし生けるものは常住不変ではなく、みんな滅んでいくはかないものなのですが、それは現象としては滅び去るということであり、無我の真理を覚り、空と一体となった仏自体は永遠に滅びないのですから、常住不変だということです。これを「如来常住」というのです。「如来」とは真如(本来のあるがまま、真理、仏性)から来たり、真如へと去りゆくものという意味で「仏陀」つまり目覚めた人です。

「一切衆生悉有仏性」は、世界は真理の現れであるという意味では、無我の真理と一体化した仏陀つまり如来の現われでもるのですから、すべての生きとし生けるものは仏である、真如であるという本性をもっています。この本性を仏性といいます。仏性を宿しているという意味では「如来蔵」ですね。ですから大乗仏教では、どんなに煩悩に囚われていても、生きとし生けるものはすべて本来如来であるのだから、必ず成仏できることになるのです。

三崎無我という「一人仏教の会」の主催者が「目からウロコの仏教入門」を書いておられて、そのメールマガジン2008/05/18号に「常楽我浄」を分りやすく説明していますから参照しましょう。

小乗仏教には、「四顛倒」(してんどう)という言葉があります。「常楽我浄」というのは四つの顛倒した錯覚に陥った捉え方だという批判です。つまり何事も不変の「常」ということはなく、「無常」だということです。そして「楽」ができるという考えは甘くて、人生は「苦」にみちています。「一切皆苦」ですね。そしてすべてに先立って我つまり実体が確固としてあるというのは間違いで、すべて関連し合って相関的にしか存在していません、つまり「無我」の真理を覚らなくてはならないのです。それゆえ人間はさまざまな関わりから何かを得ようとして、煩悩に苦しみ、煩悩に覆われてきれいごとではすまなくなり、「不浄」になってしまいます。

つまり人間や世界の本来の姿を「常楽我浄」だというのは倒錯で「無常・苦・無我・不浄」と捉えるべきだと言うのです。まあそう捉えていれば、覚悟できているので、幻滅したり、絶望しなくてすむということでしょう。

ところが大乗仏教では「四顛倒」の筈の「常楽我浄」を唱えるのです。つまり世の中「無常」だという真理は「無常」じゃない不変だ、つまり「常」だということです。「一切皆苦」と捉えて入れば、苦しみに立ち向かうのも気構えができていますから、これぐらい何とか耐えられるということで、苦を克服していくことが生きがいになり、楽しみになります。つまり苦の中にこ

そ「楽」があるということです。

「無我」の真理を覚っていれば

、我に囚われないのですから、世界と一つになっているわけですね、そして法と一体化した仏の現われとして、自己と他者の区別、自己と世界の区別などを捨て去った境地になるのです。これは世界を我として感じる大我でして、この大我こそ煩悩に囚われない真実の我であるわけです。煩悩に囚われる我は不浄ですが、煩悩に囚われない我は「浄化された我」です。

こうして大乗仏教では、「四顛倒」の「常楽我浄」から「無常・苦・無我・不浄」の自覚を経て顛倒でない「常楽我浄」へと突き抜ける(ブレイクスルー)わけです。

「一切衆生悉有仏性」ということは生きとし生けるものはすべて本来仏であるという本性をもっているのですから、すべて成仏できるわけです。こういう有り難い教えを説いた大乗経典を

謗る連中は救い難いということで、一闡提(いっせんだい)つまり仏法を信じないで、仏法を謗る者は成仏できないとされたのです。

羅什門下四傑の一人竺道生(じくどうしょう355年

- 434年)は、いまだ法顕訳の泥洹経(涅槃経の前半部)しか伝わっていなかったころに、「一切衆生悉有仏性」という言葉があるので、通説に反して、一闡提も成仏できるのだと説いたのです。一闡提のことは救い難い連中だと書かれていたので、僧侶たちは仏法に背く見解だとみなしました。それで竺道生は蘇州の虎丘寺に左遷されたのです。

そこで道生は、人間共には通じないので山川の石に向かって一闡提成仏の義を唱えたのです。そうしますと石がそうだそうだと言わんばかりに、飛び上がって喜んだという伝説があるのです。その後

元嘉7年(430年)に曇無讖訳の北本涅槃経(後半部)が伝えられ

ますと、何とそこに一闡提の成仏が説かれているではありませんか。道生の先見の明に、みんな驚いたということです。この話は動植物だけではなく、無機物である石ですら成仏するという日本の天台本覚思想の「草木国土悉皆成仏」の先駆をなす話ですね。

いよいよ『西遊記』で御馴染みの玄奘三蔵法師の天竺取経の話に入りましょう。

澤潟屋の『西遊記』

『西遊記』における神仏習合の話をしようと考えていたのですが、『西遊記』の成立は明代ですから、その表現から神仏習合、中国の場合仏教と道教の神仙思想の習合を語りますと、玄奘三蔵法師が活躍した唐初の話ではなくなってしまうおそれがあります。とはいえ、『西遊記』の示している神仏習合の世界から、仏教が求められた理由がある程度、窺えるとはいえるでしょう。

孫悟空は大変な暴れん坊で、天界に乗り込んで、斉天大聖の地位まで獲得します、それでも天帝では抑えきれず、とうとう釈尊の力を借りて、閉じ込めます。そして何百年かたってから、天竺へ取経にいく玄奘三蔵法師を守って、妖怪たちを退治しながら天竺まで送り届け、自らも仏になるという設定です。

神仙や妖怪の世界は道教の神仙思想に基づいています。孫悟空、猪八戒、沙悟浄というのも妖怪でして、道教的存在です。妖怪たちは煩悩に囚われて、変化して妖怪になったものですから、煩悩の世界から解脱する仏教によって救われる存在でして、その意味で妖怪たちに守られて天竺に行くというのは必然性があります。

それに妖怪たちは、煩悩の権化みたいなものですから、仏法によって解脱されてしまうと、自分たちの存在が危うくなるので、玄奘の求法の旅を妨害するのは当然です。『西遊記』はある意味道教的神仙思想や妖怪の世界のオンパレードですから、仏教文学というよりは道教文学と受け取られるかもしれません。

しかしあくまでも仏教の優位性が大前提です。象徴的なのが孫悟空は天界で暴れるけれど、天帝では抑えきれないので、お釈迦様が出てきますが、孫悟空は宇宙の端から端まで飛んだつもりでいますと、お釈迦様の掌の上を飛んでいただけだという話ですね。

六道輪廻説で考えますと、天・人・修羅・畜生・餓鬼・地獄は輪廻転生する此岸であり、穢土にあたるわけで、その中に天帝のいる天界も含まれているのですね。その六道を超えていく彼岸が涅槃であり、そこに仏の境涯があるとされています。これをあえて中華世界に当てはめてみますと、天界も含めて六道世界は中華世界であり、天竺は彼岸のようにイメージされたのではないでしょうか。ですから天竺に経を取りに行くというのはまさしく仏の住む涅槃にいくかのような幻覚があったかもしれませんね。もちろん天竺は彼岸でもありませんし、そこに仏陀がいるわけでもなかったわけですが。

つまり天界や神仙の神々から妖怪、魑魅魍魎にいたるまで、道教のそういう存在は、やはり煩悩に苦しみ、涅槃を求め、仏陀の救いを求めていた、玄奘三蔵の取経の旅は一切衆生の浄土への憧れを背に西へ西へ歩む旅だったといえるでしょう。

玄奘(げんじょう

さんぞう,

仁寿二年(六〇二年)

-

麟徳元年二月五日(六六四年三月七日))は洛陽近郊の生まれで、姓は陳氏で諱は褘といいます。四人兄弟の末っ子でした。十歳の時父がなくなり、出家していた兄長捷に引き取られて、洛陽の浄土寺で十三歳で僧になり玄奘を名乗りました。

時代は隋末で動乱期で各地を転々としていたようです。その中で『涅槃経』と『摂大乗論』を学びました。『涅槃経』は大乗仏教の真髄を説いたお経でしたね。『摂大乗論』はアサンガ(無著)の著した唯識論および大乗仏教全般を論じたものです。

アサンガ(無著)、バスヴァンドゥ(世親)兄弟の唯識論が伝わってきていたのですね、これは非常に哲学的な教説です。西洋哲学では唯心論や現象学に近いものです。。

ですから非常に難解です。無着が、兜率天に住む弥勒(マイトレーヤー)菩薩の説を聞いて著したといわれています、瑜伽行(ヨーガ)の観法を詳説した『瑜伽師地論』などは、直接天竺に行って、原書で、本場の高僧から教わらないと理解できないと考えたのでしょうね。修行法だけに体得できないと覚れないわけですから、なんとしてもということで、天竺取経の旅を決心したのです。

紀元六二九年、長安から出発しました。当時初唐の政権は鎖国していまして、国禁を犯しての出国だったのです。河西回廊を経て高昌(トルファン)に至り、クチャやタシケントを経て中央アジアから天竺(現在のインド)に至ったのです。

玄奘三蔵法師の旅

当時北インドはヴァルダナ朝が支配していました。ハルシァ王は、仏教に篤く帰依して、国庫が空になるほどの喜捨をしたといいます。玄奘はハルシァ王から大歓迎を受けまして、パレードが企画されたほどです。玄奘が固辞しますと、玄奘の衣服を象に載せてパレードしたということです。ナーランダ寺では五年にわたり最大の学僧シーラバドラ(戒賢)より唯識を学ぶことが出来たのです。

また各地の仏跡を巡拝した後、天山南路を経て帰国の途につきました。そしてハルシァ王の手配で、貞観十九年(六四五年)一月、六五七部もの経典を長安に持ち帰えることができたのです。

国禁を犯しての出国でしたが、帰国の時は唐の皇帝太宗はヒーローとして歓迎しました。皇帝の命令で玄奘は、旅の記録『大唐西域記』を著しました。これは当時のインド社会の様相を伝える貴重な歴史資料です。そして玄奘は持ち帰った経典の翻訳に早速専念したのです。

玄奘の訳を新訳と言います。当時の中国語に相応しいもの訳し改めたいわれます。たとえば鳩摩羅什が観世音菩薩と訳していたのを「観自在菩薩」と訳し直したのです。梵名のアヴァローキテーシュヴァラとは、ava(遍く)+lokita(見る、見た)+īśvara(自在者)と解せるので「観自在菩薩」としたわけです。そのことによって一切皆空を覚って自由にものを観れるということになります。

古いサンスクリット語の『法華経』では、「avalokitasvara」となっており、これに沿えばavalokita(観)+

svara(音)と解されますから、菩薩が世の音を聴かれて衆生を憐れみ救われるという意味をこめて観世音菩薩だったわけです。

一切皆空が真理だとしますと、物事には滅びない実体などはないわけです。ところがわれわれはどうしても事物を意識とは別にそれ自体であるかのように自性を認めようとするのです。つまり事物を意識と区別して、その上でこれこれという事物がまずあって、まず事物があるからそれについて意識するのだ捉えてしまいます。

『華厳経』ではこの事物と意識の区別を否定したのです。「三界は虚妄にしてただ一心の作るところ」という一節があるのです。これに基づけば、全てを意識の様相変化として捉えることができるのです。そうすれば事物や自我をそれ自体で存在すると実体視する観方は根本的に乗り越えられますね。それでアサンガとヴァスバンドゥ(無著と世親四〇〇年~

四八〇年頃)

は唯識論を唱えたのです。

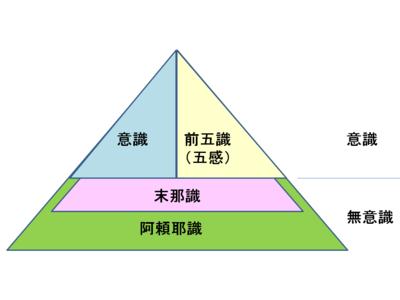

唯識論では次のように考えます。通常の認識では目・耳・鼻・舌・身の五官からの五識を「意識」が統合しています。意識の底には末那識(マナ識)という深層の自我意識があります。末那識は、無意識に自分に執着する心と言い換えられます。つまり末那識が無意識に自分に執着するので、五官からの五識が意識に統合されて自分にとってうまそうだとかまずそうだとか、これはやばそうだとか思うわけです。自分の欲で対象を捉えるわけですね。これは生きていくうえで大切な働きですね、人間は欲望を充足させることによって生きることが出来るのですから、厳しい競争社会や闘争の社会では、自己の利益に敏感に反応できないと生きぬけません。

これらの意識はすべて阿羅耶識(アラヤ識)から産み出されたものです。アラヤ識は生命活動が体験した記憶の蔵ですね。この一つ一つの体験の記憶を種子(しゅうじ)と呼びます。人類はまだ数百万年の記憶しかありませんが、もし進化論的生物学の言うことが正しければ、生命誕生以来の体験の積み重ねがアラヤ識であるわけです。

ただし誤解されやすいですが、アラヤ識は記憶の蔵だからといって脳髄という部位に染み付いた記憶の原子のように物質的に捉えないで下さい。唯識論はすべては識だというのですから、識は実体的に微粒子として捉えられていないのです。むしろ行った行為、受けた行為が積み重なり、織り重なって出来上がった数百億年の行為の織物なのです。

マナ識はアラヤ識から出て,アラヤ識に基づいて活動しているので,アラヤ識を「我」と誤認し,「我」をアラヤ識に固定し,実体化して不滅と考え,執着してしまいます。つまりいくら記憶の織物が膨大でも、それがそのまま「我」であるわけではありません。これは行為の織物でして、物の織物ではないのです。ですから我も実体はなく空でしかありません。実体として魂や心があるとは考えないということです。「我思う故に我あり」ではないのです。我自体縁起によって生じ、縁起によって滅しますし、あるとしても行為や判断における傾向性や特色としてつまり個性として存在するのです。

我を持つ事によって意識内容は対象的に客観的な事物として実体化されますが,実は五官からの意識もアラヤ識から行動を媒介にして生じているのです。何故なら無限の過去からの意識体験の蓄積された蔵であるアラヤ識がなければ、意識内容はカオス(混沌)となって、理解できないでしょうから。行動によってアラヤ識から生じて,転成した意識が五官の意識であるからこそ,それが理解できるのです。

このように意識の生成の構造を検討しますと,主観・客観に分裂し,対象的で実体的な事物の構成として世界を捉えてしまう構造は,アラヤ識の意識と無意識への分裂にまで根を持っていて,ただ知的な認識だけでは到底克服できません。そこでヨーガの修行を通して心身の境界,意識・無意識の境界を解き放つことによって行うしかないのです。それで唯識論とヨーガは表裏一体です。

ともかく世界を人間の意識に還元しつくして展開するところに,仏教的観念論の極致とヒューマニズムの貫徹の試みが窺えます。また現代の精神分析学の深層意識の分析や,フッサールなどの意識の現象学と比較してみるのもおもしろそうですね。

ところで各人の意識はそれぞれ数百億年の過去を背負って、それぞれの自分の意識の世界を作っていますから、その行いや体験の違いによって世界が違うわけで、それぞれの煩悩の織物地獄に生きているようなものですね。しかしその織物の物の織物ではなく行為の織物であり、心の様相、意識でしかないわけです。それ自体は空だということですね。そしてそれは生きとし生けるもののすべての各唯識界と織り重ねられて、仏の心を織りあげているということです。

ですから一人一人の心は煩悩に苦しんでいますが、それも仏の想念の一こまを構成しているのです。ですから一人一人の意識は罪業が深く重いわけですが、仏の想念に含まれている以上、その煩悩に菩提の契機はあるのだということなのです。なかなか仏の境地から隔絶された凡夫にとっては、本来の自己である仏は、むしろ絶対の他者として自分たちから疎外された阿弥陀仏にならざるを得ません。

唯識論の世親が実は浄土教の阿弥陀信仰の高僧として、崇められているのは、すべてを意識に還元しながら、皮肉にも他力信仰にならざるをえなかったということです。でも浄土教の中に唯識論が取り込まれているということは、実は浄土教にとってはとんでもない自己矛盾に陥るといことではないでしようか。それは阿弥陀仏の浄土も地獄も結局意識のありようであることになりますから、不滅の魂があって、死後輪廻転生するとか、阿弥陀浄土が実在するとかいうのも、それを実体的に捉えたら間違いだということになります。

次回はこの展開からいくと浄土教なのですが、唯識論と共に密教が盛んになってきますので、密教に入ることにします。