22.康有為の変法自彊運動

日清戦争(一八九四〜九五)は、北洋艦隊など洋務運動による西洋最新技術の導入が成果を挙げていたにもかかわらず、清国の敗北に終わりました。中体西用思想に基づいた近代化には限界があったわけです。もっと大胆に制度改革に乗り出して近代化しないことには清国は列強に分割統治されてしまうことになりかねないという危機感が生まれたのです。

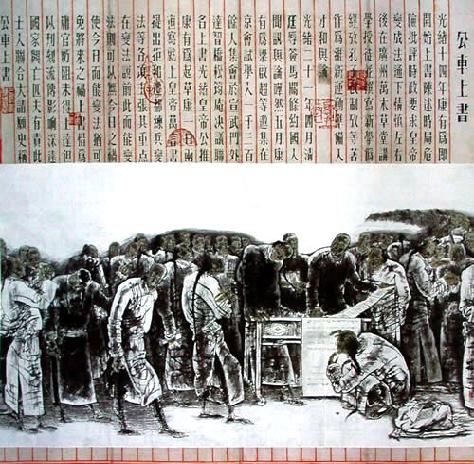

下関条約の内容が、膨大な賠償金と台湾割譲を約束する屈辱的な条約と知って康有為・梁啓超たちは、一八九五年五月一日エリート受験生一三〇〇人の署名入りで「公車上書」を若き光緒帝に提出しました。「遷都抗戦」を呼びかけ、清朝政府に政治改革を訴え出たのです。「公車」というのは科挙の受験生のことで昔、受験のため車馬で都に登ったことにちなみます。彼らの行動は義挙として現在でも学び伝えられているのです。それに引きかえ、下関条約に署名した李鴻章全権大使は弱腰を非難されて、まもなく解任され、「売国奴」と呼ばれたのです。

既に条約は発効していたので、今更条約を破棄して戦争を再開することは無理ですから、この「公車上書」は受理されませんでした。ともかくこのまま亡国の道を歩むことを望まないのなら、大胆な変法自彊策を採用しなければならないのは理の当然のことだったのです。

康有為(一八五八〜一九二七)と梁啓超(一八七三〜一九二九)の名前が出ていますが、康有為が上書したのはこれが最初ではなかったのです。

康有為は、広東省の生まれです。初め儒学や仏教学を学んでいましたが、欧米思想にも接していたのです。また、孔子を改制者として位置づける主張を行った公羊学者の廖平の影響で、康有為は『新学偽経考』(一八九一年)『孔子改制考』(一八九七年)などを著しました。

新学の新というのは王莽の「新」のことです。王莽のブレーンだった劉歆が儒教経典を偽造したという説です。ですからそれ以降の儒学は間違っているということですね。

通説に逆らい、六経をすべて孔子の創作としまして、古代の堯・舜に仮託して制度改革の思想を込めたのだとしたのです。孔子は学者・教育者として捉えられがちだったのですが、康有為は孔子を思想家・改革者として捉えまして、変法自彊運動の先駆者としたわけです。ともかくこれは現存する儒教経典全体に懐疑を惹き起こすもので、大変衝撃的だったようです。もちろん公羊学派は少数派でしたが。

日清講和反対の「公車上書」の前に一八八八年に康有為は第一の上書で変法自彊政策の採用を光緒帝に迫っていますが、受理されませんでした。それではこの「第一の上書」をまず紹介しましょう。

その「第一の上書」は「国家が危急存亡の瀬戸際」であることを強調しています。「外には四方から迫り来る強国があり、内には反乱を企む乱民がある」のに「わが国は衰弱の極点に達している」と警告しています。ところが官僚たちは安逸と私利を貪っている有様だというのです。

その第一の原因は「皇太后・皇上には治を欲するこころがないからだ」と西太后と光緒帝に噛み付いているのです。つまり最高権力者に危機感がなく、やる気がないから、国家が存亡の危機なのに下の者が私利の追求にはしるのだというわけです。

この論法はなかなか勇気がありますね。最高権力者のご機嫌を損ねますと、逆鱗に触れて処刑されてしまう恐れもあるからです。もちろんそれは覚悟の上で皇帝権力に喧嘩をうっているのです。つまりまだ科挙にも通っていない一介の士の上書を皇帝に読ませようとすれば、命がけで皇帝に対して物申していることを示す必要があったのでしょうね。

では皇帝はやる気を出して何をすればいいといっているのでしょう。それは次の三つだといいます。

「曰く、既成の法を変えること。曰く、下情に通じること。曰く、側近を慎重に選ぶこと」です。

祖宗伝来の法は変えてはならないという旧守派がいるわけですが、それは以前の時代にも存在したことについて、よい法だったなら変えてはならないということはあるでしょうね。でも昔存在しなかったものが、今の時代には存在しているわけですから、そのことについては新法に変えて統治すべきだということです。

「とくに仁者、賢者および治術に通じた士を選び、変法の適切なあり方を研究されることを望みます。そして順序を追ってこれを実行していけば、精神は一変し、一年の間に国家の制度、紀律は一変し、十年以内に富強を実現でき、二十年たてば根本的に革新されて、領土を回復し、仇恥を雪ぐことも難事ではなくなるでしょう」としています。

これは明治維新から二十年目にかかれていますから、日本の目覚しい維新の進展を評価して言っている面もあるようです。

「日本は山の険しい小島ですが、近来君臣が変法して政治を振興し、十余年間で廃れていたものをすべておこし、南は琉球を滅ぼし、北は蝦夷を開発しました」といい、「まして中国は物産豊富で人口も多く、皇太后や皇上の仁慈にして聡き徳があるのですからどうして強くなれないことがありましょう」と言っています。しかし日本の場合は下級武士が中心に明治維新を推進しましたね。下情が上に通じて改革が進んだと康有為は日本の維新を評価しているのです。

それに対して清国は、「皇太后や皇上の周りは宦官や宮妾ばかりで、主上の聡明を塞ぎ、共に政治を論じる学問ある士大夫がいない」のではないかというのです。そういう旧態依然の宮廷のままだから、国難の時だというのに、豪華な宮殿の庭園作りに莫大な国費を費やして、国民の信頼を裏切っているのではないかというわけです。

康有為は、変法はいうものの、同じ頃の鄭観応の議院設立提言のように明確にすぐに議院を設立せよとはまだ言っていないわけですね。立憲君主制は目標でした。下位の臣が上奏できるようにすること、下情を調べて皇帝に報告する訓官や言論の官を増やして人材登用をはかり、庶民の実情がよく分かるような制度に変えなければならないと言っているだけです。そして皇太后や皇帝が喜びそうな耳障りのいいことばかり報告し、贅沢や宮殿、庭園作りばかり勧めて、身を慎んで修養するように薦めないのは佞臣であって、忠臣ではないとしています。

佞臣を退けて忠良の臣を近づけて、日々側近くに侍らせ、群臣との会議に参与させてその意見を参考にするように求めているのです。

この第一の上書は受理されず、狂人扱いされて空しく南海県に帰郷したそうです。たしかにこの上書は命を張ったような意気込みはありますが、具体案やプランが明確でなく、自分のような才覚のあるもの、改革意欲のあるものを登用するように迫っているだけですから、相手にされなかったのかもしれません。それで孔子を変法自彊の先駆者と捉える古文研究に没頭したわけです。そして西洋書の訳本を入手して西洋の考え方も学びました。

梁啓超は、十八歳の時でしたが一八九一年に帰郷してきた康有為に面会を求めて大いに共鳴しました。康有為が万木草堂という学校を開いたのも、そういう青年たちの要望もあったからなのです。

「公書上書」は受理されなかったのですが一八九五年に進士の試験に合格して、康有為は工部主事となりました。それでしばしば上奏文を出しまして「変法」の内容を具体化していったわけです。そしていよいよ一八九八年に光緒帝に謁見しまして「戊戌の変法」と呼ばれた「百日維新」が始まるわけです。

光緒帝は一応皇帝なのですが、実権は西太后と彼女を担いでいる旧守派が握っていました。ですから西太后が認めたものでないと、たとえ詔勅をだしても、官僚たちは無視して実行しないわけです。しかし日清戦争敗北から立ち直って国を立て直すには、変法を行なうしかありませんから、光緒帝は康有為の上奏文の線で上諭を出していったといわれています。

|

改革の要点は次の五項目です。

一、

立憲君主制の採用―日本の明治維新を参考にして、皇帝権力の強い憲法を制定し、議会を開設する。士大夫層や商人層を政治に参加させ、「君民共主の制」を実現する。

二、

富国強兵―国民皆兵制による軍備強化、幣制改革、鉄道敷設、機械、汽船の製造、鉱山開発、自由な商品流通を促進し、国内市場を形成して農工商を振興する。

三、

人材の登用と教育改革―実学奨励、「西学」を取り入れた新しい学校設立、外国留学奨励、翻訳、国民教育の普及つまり高等教育、専門教育と並んで、普通教育の義務教育化。

四、

孔子教設立―変法自彊の元祖として孔子を教祖にする孔子教を国教として、国民の思想を統一して国民全体で変法自彊を推進する。迷信を退け、上帝教のような宗教団体を利用した反乱を防ぐ。君民一体を実現する。

五、

旧俗廃止―迷信。纏足、辮髪、旧来の服装。欧米人の嘲笑をうけるのをおそれ、中国人の風俗を「万国並立の世」に相応しいものに改める。特に纏足は体力を弱めて、民族の弱体化を招く。国民皆兵による富国強兵の観点からも纏足は禁止すべき。

|

これらは旧守派官僚が無視したのでほとんど実行されなかったわけですが、士大夫層や商人層の間には衝撃を与え、共鳴の声も反発も大きかったのです。この変法自彊運動を推進し、普及するのに大きな役割を果たしたのが、当時興ってきた新聞、雑誌などのジャーナリズムでした。中国人自身による民間ジャーナリズムは日清戦争後の変法自彊運動と共にやっと勃興したといわれています。

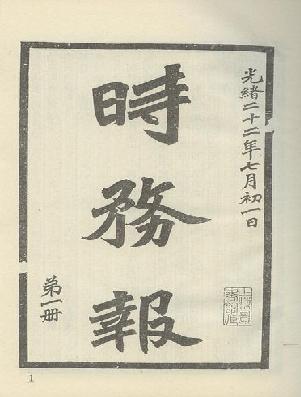

一八九六年に出た『時務報』は、康有為、梁啓超らが作った強学会の上海分会が無理矢理閉鎖させられた後、残った張之洞らの寄付金を元に発刊された雑誌です。主宰者は汪康年で、梁啓超、麦孟華、章炳麟などが主筆を担当しました。変法運動に参加した人々は競って新聞・雑誌の発刊に参加し、健筆を振るったようです。

強学会や保皇会などは北京に設立され、全国に支部を設けましたが、地方の南学会や桂林聖学会などもありました。学会といっても学術的討論だけの団体ではなく、政治結社でもあるのです。変法運動の課題を論議し、実行する団体でした。ですから伝統的な党派と近代的立憲運動の両面をもったといわれています。これらの学会が学校を設立して、変法自彊を教えると共に、西学を取り入れ、実業に必要な人材育成にも取り組んだのです。

康有為の変法自彊運動は、欧米列強に対抗して資本主義的近代化を図ろうとする理論でしたが、孔子教の国教化も唱えていまして、その意味では中体西用が核にはあったといえるでしょう。その孔子教の内容も既成の朱子学的ものを真っ向から否定して、改革者として孔子を教祖にしているわけですね。しかも『礼記』の「礼運」から「大同」思想を取り出して、それを孔子の真髄として受け止め、将来的には大同社会の実現を目指すというユートピア思想を打ち出しているのです。

大同思想は、洪秀全が「太平天国」において実現しようとしたものでしたね。「太平天国」では「天朝田畝制度」を打ち出し、天下の土地と富はすべて天王のものであり、私せずに差し出せば、天王がすべての人々が幸せに暮らせるように、仕事と富を配分するという方針でした。この方針を打ち出したために、貧農や貧民たちは喜んだのですが、富農や地主および彼ら出身の士大夫層や商工業者たちは、離反していったのでしたね。

康有為は理想としての大同思想を胸に抱きながら、今はそれを実現できる段階ではないとして、当面する課題をクリアして、大同社会である「太平世」を目指せる社会を作ろうと考えたわけです。では大同思想を理解するための前提である『礼記』の「礼運」の最初の二章をまず紹介しましょう。

|

側にいた言偃(子游)が、「君子、何を嘆じておいでですか。」と問ふと、孔子は、「大道の行(堯・舜のみち)、三代(夏、殷、周)の英明なる治世に與(くみ)す。丘(私)は、未だ及ばないのであるが、そう志している。やはり、大道の行だ。天下は、すべての者に公平に開かれ、政治において賢人を選び、能力ある者に参画させ、信により人々を結びつけ、互いに睦み合ふことを修養させる。人は、一人として、自分の親のみを親、自分の子のみを子としない。(公がすべての者の親、公にとってすべての者がわが子。)老人にはその生涯を終える所、壯年者には仕事をさせる所、幼年者には育つ所があり、矜(妻を亡くした男)、寡(夫を亡くした婦人)、孤(父母を亡くした子)、獨(子の無き老人)、廢(不具者)、疾(病人)、これら皆を養ふ。男には仕事に応じて身分を与へ、女には嫁ぐところを与へる。貨(有用の財)は、その地に棄て置かれることを嫌い、役立てられることを望むとはいえ、己が為のみに藏すことはない。力は、発揮されぬことを嫌ふ、とはいえ己の為のみにすることはない。だから、他人に謀をめぐらすことはなく、国を盗むこと、物をひそかにぬすむこと、秩序が乱れること、約束事を破ることは起こらない。故に、外の戸を閉めることもない。これを大同、すべてが皆同じく扱はれる、と謂ふ。 |

|

今や大道は既に隱れ、天下を(公とせず、)家と爲す。(相続ともなれば、)己の親以外を親とすること、己の子以外を子とすることはない。貨力というものは、己が家、あるいは己の爲に用ひるべきものとなり、大人、王たる者、世襲して、それを禮と爲している。城や郭、溝や池を廻らせてその邑を固める。禮と義を紀とし、政(まつりごと)における君臣関係を正し、家庭における父子関係を篤い心で慎しませ、兄弟関係を睦(むつ)ませ、夫婦関係を和(なご)ませ、制度により秩序を設け、田里により租税を立て、勇気があり知恵ある人を賢び、己の功績を挙げようとする。そこで、得失を謀り、それを手にするために兵を生み出した。夏の禹王、殷の湯王、周の文王、武王、成王、周公は、これにより他に抜きん出た。この六君子は禮を謹しみて行ひ、禮の義(意味)を明らかにし、禮の信を成就した。過ちのあることを明らかにし、仁にのっとり、譲ることで和解することを教へ、民に常なるもの、不変なことが有ることを示した。もしこれによらない者がおれば、勢いある者も、衆の支持を失ひ、挙句死に至ることになる。三代の英、これを小康と謂ふ。」と申された。 |

康有為はこれを読みまして、大変感動しました。つまり今まで我々が儒教の礼と考えていたのは、現実の矛盾に満ちた社会における秩序をなんとか維持するための礼なのです。孔子はもっと人間の本来あるべき社会、太平の理想の世を思い描き、それを胸に抱いて、当時の課題を見定め、当時の礼秩序形成を説かれていたわけです。

康有為によれば、歴史は三段階に発展するのです。これが大同三世説です。「拠乱世」(野蛮な世の中)から「升平世」(平和に治まっている世)へ、そして最後に「太平世」という大同社会に至るという説です。この歴史観は、発展史観ですね。それまでの中国の伝統的歴史観は堯・舜などの聖天子が治めていた時代を理想とする尚古史観か、乱世と泰平の時代が交互に現れるという循環史観だったのです。

康有為の考えは進歩史観になっていますから、中国では全く新しい歴史観だといえるでしょう。ということは封建的身分的な礼秩序は乱世を克服する為の段階的なものであったわけで、人間本来の姿に発展するためには革新していかなければならないということになります。

つまり理想の大同社会では、全人類が男女・民族・人種に関係なく自由平等となるのです。政治的にはあらゆる境界がなくなるわけですので、当然国境もなくなり世界が統一されることになるでしょう。そして社会は民主的選挙で選ばれた議員の合議制で運営されます。経済的には、みんなで助け合い、あまったところにから足らないところに物資はまわされるので全く不自由のない生活を営めるのです。ただ他人の労働に頼って、自分は働こうとしない怠惰な人も出て、迷惑をかけるでしょうが、やがてぶらぶらしていても面白くないので、次第にみんなが楽しそうに、張り合いを持って働いているのをみて、働くことの意義に目覚めるようになると考えています。

また大同社会では、あらゆる境界概念が消滅が目指されると考えました。つまり境界を設けて作り出していた秩序が社会と技術の発展で、境界をなくしても保てるようになるので、個々人を束縛するものは消滅するだろうというのです。国家だけでなく、家族というのも束縛なので婚姻もなくなるということです。つまり家族は個人的に妻子を養育する必要から生じているので、社会全体が助け合って、互いを養育するようになるので、家族は必要ないということですね。

康有為は清末は未だ「拠乱世」だと認識していました。次の「升平世」つまり平和に治まっている世へと進化するためには、下情が正しく伝わって国民が不満なく治まる立憲君主制を取る必要があると考えていました。

康有為は立憲君主制は、当時の中国には必要と考えていまして、辛亥革命が成就してからも共和政体でなく立憲君主制をとるべきだとしますが、それは中国がまだ共和政体では軍閥の割拠になってしまって治まらないと考えていたからでしょうね。つまり康有為は日本を当面の見本にしようとしていましたから、天皇のような求心力のつよい存在が必要だと考えていたのでしょう。

しかしそれが清朝のラストエンペラーを復辟させるとすれば、ほとんどが漢民族の中国で果たして求心力になりうるのかはなはだ疑問ですね。一九一七年に起きた張勲による宣統帝溥儀の復辟事件の時、康有為は復辟のイデオローグとして登場しました。しかしこれは北京城内で十二日間続いた事件にすぎませんでした。以後康有為は完全に表舞台から姿を消したのです。

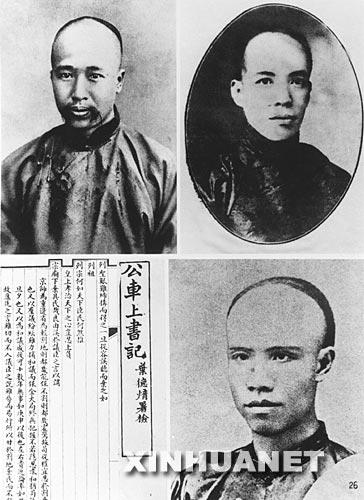

康有為左上,梁啓超右上,譚嗣同右下

変法自彊運動について触れるならば、康有為だけでなく、梁啓超、譚嗣同(一八六五―一八九八)の思想にも触れなければいけないのですが、初年度は康有為だけで精一杯ですね。とくに譚嗣同にあっては大同思想は主著『仁学』の中で、哲学的に深められ、万物一体論として展開されています。

|

「小さい方では、葉の一枚から目で見わけのつかぬ微塵(ものの最小単位)まで、すべてその中には山も川も動物、植物もそなわっている」

「わが意識が鏡となってそこに天地万物ことごとく姿をうつし出す。ということはまた、天地万物が鏡となってそこにわが姿をうつし出すのである。二つの鏡は光と影とうつされて内とも外ともいうことなく、たがいにうつし入れているのである」

「天地だ、万物だという、それがじつは内の心のことで外界のものではないのである。しかし逆に、心は外界のことで内のことでないともいえる」

「人のほかに己れはない、己のほかに人はない。人の済度は己れの済度であり、己れの済度はすなわち人の済度なのである」

|

こういう人民や社会や世界との一体感があって、なんとか危急存亡の危機に立ち上がって世界を変革しようという志を変法自彊運動に起ち上がった人々は皆ある程度は、抱いていたようですね。ところが変法とは大改革なのです特に軍備や殖産興業、教育などに国家が大胆に投資しなければなりません。宮殿の庭園作りにかまけている場合ではないわけです。そして多くの宦官とか後宮の女官などに遣っていた官費を大胆に削る必要があるわけです。その他冗官の整理が緊急に求められるところですが、その冗官たちが頼りにしているのが西太后です。西太后は光緒帝の改革に邪魔をしようと、改革派を左遷したり、いろいろ介入してきます。

そこでやむを得ず、袁世凱の力を借りて、クーデターで西太后一派を排除しようとしますが、袁世凱は、張之洞派の離反など、康有為たちが孤立しているのを見ていましたから、裏切って、西太后派に情報を漏らしてしまったわけです。それで西太后が紫禁城に乗り込んで、光緒帝に「誰に皇帝にさせてもらっていると思っているのだ」と怒鳴り、光緒帝を幽閉してしまったのです。役人たちは光緒帝より西太后の命令に従うのですからどうしようもありませんね。

「戊戌政変」の頃の若き袁世凱

康有為や梁啓超は日本に亡命しましたが、譚嗣同ら六人の官僚は八月十三日(九月二十八日)、北京城内の菜市口で処刑されたのです。譚嗣同も逃亡を勧められたのですが、「改革の礎になる」と自ら捕らわれたそうです。とても理解できない行動ですね。命がけだったことを示すことで、やましいことはないと証明したかったのでしょうか。処刑された主要な変法派六人(譚嗣同、林旭、楊鋭、劉光第、楊深秀、康広仁)は「戊戌六君子」と呼ばれています。

ところで最近この「戊戌政変」について台湾で新たな研究発表があり、謎が深まっています。ウィキペディアから引用しておきます。

|

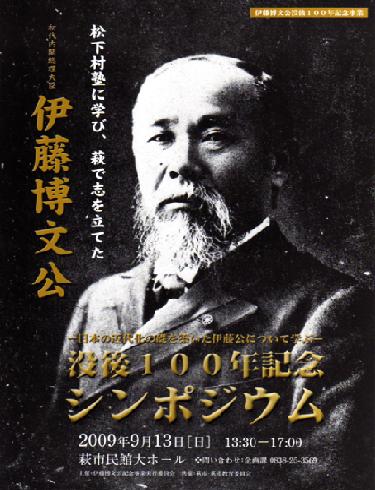

〔二〇〇四年出版の台湾雷家聖著『力挽狂瀾:戊戌政変新探』台北:萬卷樓によれば、戊戌変法の間、日本の前首相・伊藤博文が中国を訪問していた。当時、在華宣教師・李提摩太(Timothy

Richard)は、伊藤を清の顧問にして権限を与えるように変法派リーダーの康有為にアドバイスしていた。Timothy

Richard ,Forty-five years in China, Chapter 12

そこで、伊藤が到着後、変法派の官吏は彼を重用するよう次から次へと要望を上奏した。そのため、保守派官吏の警戒を招き、楊崇伊は「日本の前首相伊藤博文は権限を恣にする者であり、もし彼を重用するようになったら、祖先より受け継いでいる天下は拱手の礼をして人に譲るようなものだ」と西太后に進言した。楊崇伊〈掌廣西道監察御史楊崇伊摺〉,《戊戌變法檔案史料》,北京中華書局,1959,p.461

このような烈しい主張は、西太后をして九月十九日(旧暦八月四日)に頤和園から紫禁城に入らせ、光緒帝が伊藤をどう思っているかを問い質そうとした。

ところが、伊藤は李提摩太(Timothy

Richard)と共に「中、米、英、日の“合邦”」を康有為に提案した。それを受けて、変法派官吏の楊深秀は九月二十日(八月五日)に光緒皇帝に上奏し、「臣は請う:我が皇帝が早く大計を決め、英米日の三ヵ国と固く結びつき、“合邦”という名の醜状を嫌う勿かれ」。楊深秀〈山東道監察御史楊深秀摺〉,《戊戌變法檔案史料》,北京中華書局,1959,p.15.「臣尤伏願我皇上早定大計,固結英、美、日本三國,勿嫌『合邦』之名之不美。」

もう一人の変法派官吏の宋伯魯も九月二十一日(八月六日)に次のように上奏した。「李提摩太が来訪の目的は、中、日、米および英と連合し“合邦”することにあり。時代の情勢を良く知り、各国の歴史に詳しい人材を百人ずつ選び、四カ国の軍政税務およびすべての外交関係などを司らせる。また、兵を訓練し、外国の侵犯に抵抗する。・・・・・・皇帝に速やかに外務に通じ著名な重臣を選抜するよう請う。例えば、大学士・李鴻章をして李提摩太と伊藤博文に面会させ、方法を相談し講じさす」。宋伯魯〈掌山東道監察御史宋伯魯摺〉,《戊戌變法檔案史料》,北京中華書局,1959,p.170.「渠(李提摩太)之來也,擬聯合中國、日本、美國及英國為合邦,共選通達時務、曉暢各國掌故者百人,專理四國兵政稅則及一切外交等事,別練兵若干營,以資禦侮。…今擬請皇上速簡通達外務、名震地球之重臣,如大學士李鴻章者,往見該教士李提摩太及日相伊藤博文,與之商酌辦法。」

あたかも中国の軍事、税務、外交の国家権限を外国人に渡そうとしているかのようである。西太后は九月十九日(八月四日)に紫禁城に戻った後、二十―二十一日この話を知り、事態の重大さを悟ったため、即断しクーデターを起こして自ら政権の座に戻り、変法自彊運動に終止符をつけた。

この新たな研究は、これまでの戊戌変法の解釈・評価を、さらに関与した人物への肯定的/否定的評価をも逆転させ、さらなる研究の必要性を求めることとなった。〕

|

果たしてどこまで信憑性のある情報なのか、この時期に伊藤博文の「中、米、英、日の“合邦”」提案を康有為らが受け入れる素地が本当にあったのか、検討が必要です。もちろん大同思想の理想はグローバルな世界統合ですが、清国の危急存亡の危機にあっての「合邦」は、清国の主権譲渡に等しいような印象が強いですね。この研究が正しいとすれば、西太后にすれば康有為一派が伊藤博文に買収されて国を売ろうとしていると逆上したのかもしれません。

それにしても伊藤は朝鮮(当時大韓帝国に国名変更したばかり)で着々と併合へ向けて布石を進めながら、清国に対しても「合邦」を申し入れているわけです。あわよくば清国の丸呑みを企んでいたとしたら、すごいスケールの男だったわけですね。康有為たちが日本の近代化の成功を非常にうらやましがっていたので、それで舞い上がったのかもしれません。

Copyright (C) 2010 Yutaka Yasui. All rights

reserved.