「所有」の二つの意味

―へーゲルとマルクスの比較研究―

はじめに

はじめに

言葉と概念は一対一対応であるべきであると理想言語は要求するが、現状は多対多の対応である。これは歴史的社会的な言語世界の拡がりからみてやむを得ない。このことをわきまえることは無用な誤解を避けるうえで重要である。本稿では「所有

das Eigentum

」という語の二つの意味の検討を行い、この語に対する正しい理解を追求することにする。

へーゲルが“das

Eigentum”という語を用いるとき、それは主・客図式に基づく物件の排他的支配すなわち「私的所有」を意味している。というのは、それは人格(意志)による物件の占有、使用、譲渡の弁証怯的展開によって概念把握されるからである。これに対してマルクスは“das

Eigentum”の本源的な意味の考察を持ち出し、本源的には所有を主・客図式からではなく主客未分化な存在構図からとらえるべきだとする。つまり、所有は所有主体が所有対象を自己から不可分離な身体的延長として自己に固有なものとすることであるとするのである。

しかしこのような「本源的な所有」はへーゲルには没理性的なものであり、所有の規定にあてはまらない。だが一方、確かに本源的(原義的)には所有は「固有」であり、「我が身とすること」である。両者を抽象化して一般的規定を見いだすことはできない。だから所有が「私有」であるか「固有」であるかが、その使用において常に明確であるべきである。原義と転義を厳密に使い分けることが語の多義性の自覚である。これまでの所有論研究の弱点は抽象的な意味での「所有」の諸段階、諸形態として「本源的な所有」と「私的所有」を同一の概念によって包摂していることである。そのために無用な誤解が生じていると断ぜざるを得ない。本稿ではこの点を明確にすることによって所有論の再構成の一助にしたい。

一、へーゲルの所有論

一、へーゲルの所有論

1

、所有の前提としての主・客図式

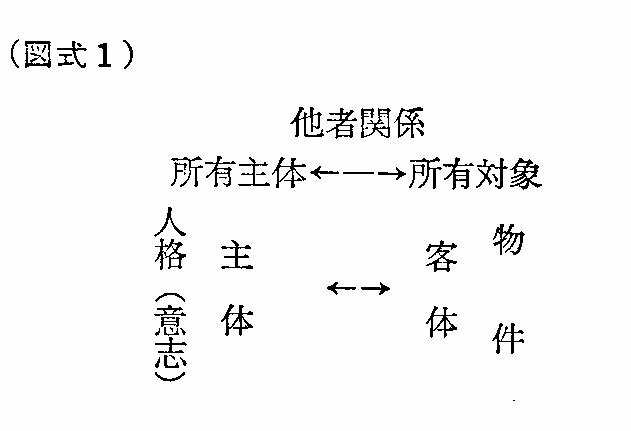

へーゲルは人格がたんなる主体性を揚棄して眼前の物件に自己の意志を置き入れる時、「所有」が成立すると説く。

(一)つまり所有主体としての人格と所有対象としての物件という両極の関係に所有が成立するのである。(図式

1 )

ここで物件は精神にとって外的なものであり、それ自身からも外的なものであるから、主体性に欠けたものである。それ故、物件は人格の意志によって支配されうるのである。

(二)これが所有主体が物件に自己のたましいを与えるということである。

(三)物件はもともとは人格の他者があり、人格に対立しているが、人格は己れの意志の置き入れによってそれが他者であることを揚棄し、物件を自己の現存在にする。つまり、人格は物件を自己の外面的な圏とすることができるのである。

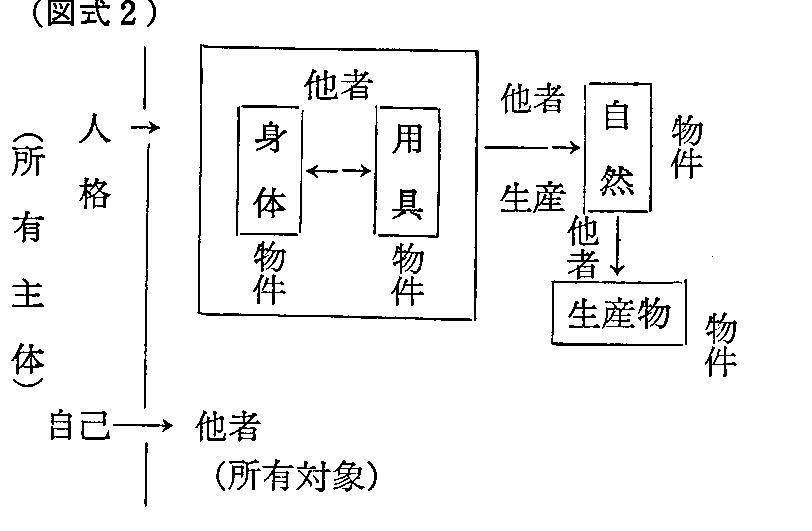

(四)所有主体としての人格は専ら観念的なものであり、所有対象はその反対に自然である。この両極は主体ー客体の図式に立っている。この両極分解という点がマルクスの「本源的な所有」と際立った対称を示している。「本源的な所有」との比較を念頭に、両極分解を生産関係について図式化してみよう。(図式

2 )

所有主体は生産物を他者としてとらえることで自己の所有する物件にする。次に、この生産物を産出するための自然素材をも他者である生産物に転化するものとして他者とする。つまり物件として自己の所有物にして確保しようとする。こうして生産物や自然は自己の非有機的身体としての存在性格を喪い他者化される。こうして生産物、自然が物件化されることによってやがて自己の身体の延長としての道具が生産物との対応によって同様に物件化され、ついには自己の身体までも物件化されるに至る。かくして物件化されざるものとして残されるのは物件化する当の主体としての主体性、つまり人格である。ついには所有対象となりえない所有主体そのものが観念論的には実体として措定される。これと截然と区別されて自然(身体、道具、素材、生産物)が客体として個物化される。これが物件である。(

1 )

所有主体は生産物を他者としてとらえることで自己の所有する物件にする。次に、この生産物を産出するための自然素材をも他者である生産物に転化するものとして他者とする。つまり物件として自己の所有物にして確保しようとする。こうして生産物や自然は自己の非有機的身体としての存在性格を喪い他者化される。こうして生産物、自然が物件化されることによってやがて自己の身体の延長としての道具が生産物との対応によって同様に物件化され、ついには自己の身体までも物件化されるに至る。かくして物件化されざるものとして残されるのは物件化する当の主体としての主体性、つまり人格である。ついには所有対象となりえない所有主体そのものが観念論的には実体として措定される。これと截然と区別されて自然(身体、道具、素材、生産物)が客体として個物化される。これが物件である。(

1 )

このような了解によって自然のピュシス的把握から物体的把握への進展が可能になるのである。所有の貫徹によって主・客未分化な混然一体なる融一としての自然の全体的把握は分解し、動物的な生理的自然の段階から悟性的な人間的自然の段階に飛躍する。このように所有の成立は人間的世界の成立と相即的であり、それゆえ所有は理性的なものであり、私的所有である。たしかに所有の前提は人格であるが、人格もまた所有に前提される。(五)何ものも所有しない人格は自己の現存在を持ちえないからである。では、つぎにこの人格や所有の成立根拠を考察することにしたいが、本稿では所有の根拠としての交換のみを扱う。

2

、所有の成立の契機としての交換(契約)

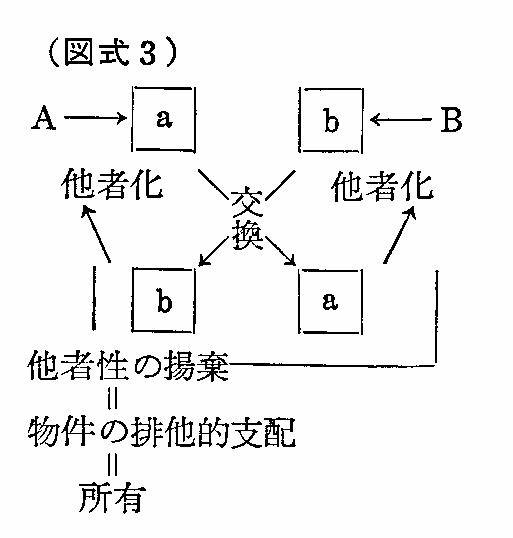

所有は契約の前提であり、契約に発展するものであるが、しかし所有は契約なしには成立しえない。契約は所有物の譲渡の契約である。譲渡は一方的に終ることができるが、価値あるものの譲渡であるならば互いに譲渡し合う交換としてはじめて実質的な、自由な契約であるといえる。(六)このように交換こそが所有の根拠となりうるものである。(図式

3 ) A は

a を自己のもとに持っており、

B は

b

を自己のもとに持っているとする。もし交換というものがなければ A

は a

を「私の所有物」として物件化(=他者化)することなく、自己の非有機的身体として了解していれば済む。ところが

A は

b を、自己のもとになく、他者

B のもとにある

b を欲する。そのうえ

A にとって

a は自己に不可欠なものでないならばB

が同様に決意することを前提にして、

b の入手のために

a の譲渡を、すなわち外化を決意できる。

こうして a

、

b は

A 、

B に固有ではなくなり、

A 、

B

が契約によって共同して共通の意思のもとに置くことができる。かくして A

は他者 B

の非有機的身体の一部であった

b

を自己化すると同時に、自己の非有機的身体の一部であった a

を他者化するのである。これによって

a 、

b

の他者化(譲渡)が実現するとともに、他者性の揚棄としての所有が他者 b

に対する A

の排他的支配として成立する。以上が所有の成立の契機としての交換の論理である。

ところがこのような

A 、

B

という他者どうしのめぐり逢いは実は他者性を前提とした論議である。人格の成立としての他者の出現は原始共同体の歴史的分析によって異縁共同体間交通の成立の論理の中で明らかにされる。

3

、へーゲルの所有規定(占有

→

使用

→

譲渡)

へーゲルは『法の哲学』§

53で簡潔に所有を規定する。

「(α)

意志がその現存在を一つの肯定的なものとしての物件においてもっているかぎりでは所有は直接的に占有取得である。

(β)

物件が意志に対して一つの否定的なものであるかぎり、意志はその現存在を否定されるべきものとしての物件のうちにもっている―これが使用である。

(γ)意志が物件から自己のなかへ折れ返える反省。―これが譲渡である。

右はそれぞれ、物件にかんする意志の肯定的判断、否定的判断、無限判断である。」(七)

(α)

について、占有取得はまず直接的な肉体的獲得である。つまり、私がつかみとること、またつかみとったものを手段にして獲得することである。道具や土地、収穫物などは、この対象になる。(八)

ついで占有取得は形づくりである。制作によって自然を自己の利用に供することがそれである。これは「主観的なものと客観的なものを自己のうちに合一させるのであるから最も理念にふさわしい」(九)とされる。

ついで「占有取得のなかで最も完壁なもの」(十)として標識による占有取得があげられる。これは物件に私のものであるという述語を与えることによって私のものにするということであり、意志が自己の他者としての物件を支配するということを示しているだけなので、占有取得のもっとも抽象的な規定といいうるだろう。その意味で最も完壁なのである。

このように占有取得は意志が物件に自己を置き入れて支配することで自己の現存在の圏を持つという意味で意志にとって肯定的な関係なのである。

(β)について、ところがこの肯定的な関係は、意志が物件を自己の他者であると自覚することに基づく以上、物件は意志に対して否定的なものであり、意志によって否定されなければならない。この否定が物件に対する使用である。(十一)

「使用とは物件を変化させ、ほろぼし、消費することによって私の欲求を実現することである。」(十二)

物件は自然物としてはいかに豊かな存在であろうと物件である限り非実体性であるから、この使用によって欲求に適ったものに変えられ、単なる効用にされる。効用とは物件のもつ意志に対象的な一つの外面的な本質である。(2)こうして占有取得された物件はつぎに使用の対象として効用となり、意志によってのみ外面的に本質づけられる非自立的存在であったことを証しするのである。(十三)

占有取得では意志に対峙するものとしての物件を支配するという意味で物件の意志に対する自立性はいわば前提であったが、使用においては既にこの自立性は仮現であったことが証しされている。そのことによって人格は意志を物件に置き入れることに成功しているのであって、使用によって実は占有取得が実証されているのである。

ところで使用においては物件は意志によって決められた効用であり、この様ざまな効用によって意志は逆に制限されしばられているので、意志の物件に対する自由な関係としての所有とはいえない。だから意志が自由であるためには物件は具体的な効用としてのみみなされてはならないのであって、この効用は他の効用と比較され、抽象されて価値となる。物件の使用は、またその物件の価値の獲得でもあるのである。

このような価値の獲得においてはいかなる物件の効用も価値に還元されるので、個々の物件の具体性、具体的効用については無関心になりうる。(十四)これが効用から物件への還帰である。こうしてはじめて意志は個々の物件から自由でありうる。

使用においては意志は物件の具体的効用に結びつき、意志と物件は他者性を揚棄していたが、物件の具体性からの解放は再び物件から意志への折れ返える反省であり、そこで意志は抽象的な自己に戻ったのである。こうして意志は物件を他者として扱うことになり、他者化(即ち譲渡)することになる。(十五)(3)

(γ)について、譲渡できないものは所有できるものとは言えない。なぜならわざわざ譲渡するものは価値物でなければならず、価値物でないものは占有取得する意味がないので所有の対象になりえないからである。単に効用でしかないものは使用者の意志と不可離であり、意志の他者とは言えないから所有の対象とはなりえない。占有取得は物件から他者の意志を排してひとりじめすることだから、この行為が意志の自由に属する以上、自己の意志を物件から解放して、他者の意志にその物件の支配をゆだねることができなければならない。

譲渡によって物件は人格の現存在であることが明確になる。価値として譲渡可能になることで物件は再び意志の他者になるが、それによりかえってこの他者性は完全に揚棄される。価値という抽象はその物件のあらゆる外面的な本質に関わりなく存在する物件の内的本質となっている。しかも価値は物件の自然的本質ではなく、意志に折れ返ったものとして意志そのものとなっており、物件は意志の現存在としてのみ扱われる。だから譲渡は物件の自立性、対象性の根拠たるあらゆる自然的本質を揚棄するのである。言いかえれば物件の本質は人格(意志)である。また物件が人格の現存在であるということは、人格は身体ばかりでなく、所有を介して物件にも宿るということを意味する。だから物件は人間の物質性である。(

4 )

以上のごとく、所有は先ずもって私が他者の意志を排して物件をひとりじめにする占有取得であり、そのことは対象の使用をとおして実証されるものであり、しかもそれが所有対象の使用であるためには対象を価値物として他者に譲渡しえなければならない。すなわち、所有は占有取得、使用、譲渡の三つの契機から構成される私的所有である。

二、マルクスの「本源的な所有」論

二、マルクスの「本源的な所有」論

はじめに

『経済学・哲学手稿』でマルクスは「私有財産の主体的本質は労働である。」として「所有=労働」説を疎外態の分析をとおして展開したのであるが、そこでは既に労働が私的所有を生まないような労働のありかた、また疎外されない労働がいかなる所有を結果すべきであるかという所有のありかたが当為論として説かれている。これを当為論としてでなく、私的所有貫徹前の歴史的現実として展開しようとしたのが

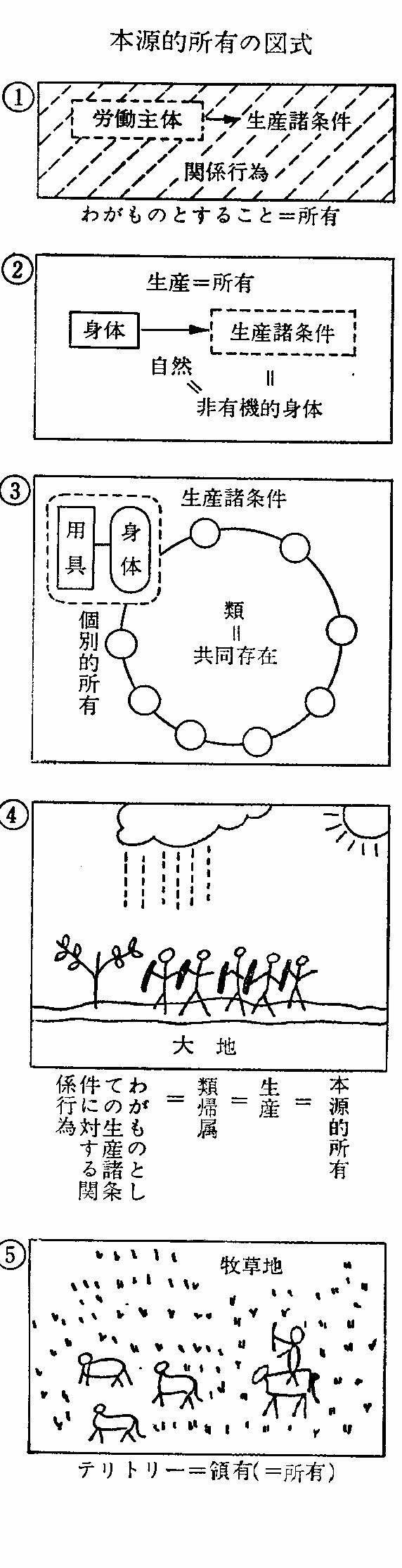

『先行する諸形態』における「本源的所有論」である。私見ではこの試みは成功していないとみるが、所有を「私的所有」以外の意味において論理化できている点で高く評価されるべきだと思う。本源的な所有の図式は次のごとくである。

その

1

所有とは生産(労働)である。( 5 )

「生産とはすべて、ある一定の社会形態の内部でまたその媒介によって個人のがわからする自然の領有である。この意味では所有(領有)が生産の一条件であるというのは同義反復である。」(十七)

マルクスは『経済学批判序説』でこのように述べている。ここでは生産と所有は区別されていない。『諸形態』の中で「所有とは本源的には」で始まる叙述でこの同一性が繰返し強調される。例えば

「所有とは本源的には、自分に属するものとしての、自分のものとしての人間固有の定在とともに前提されたものとしての自然的生産諸条件に対する人間の関係行為のことにほかならない。すなわち自己の身体のいわば延長をなすにすぎない自分自身の自然的前提としての、、これらの生産諸条件に対する関係行為である。」(十八)

とある。この文に「所有」の代りに「労働」「生産」を代入しても意味は変らない。「関係行為」という一般的な規定では「所有」の「労働(生産)」に対する区別は明確でない。「所有」と「労働(生産)」は本源的には直接的に同一であったことになる。だから『諸形態』では「本源的所有」から「二次的所有」への転回を「所有」と「労働」の分離としてとらえる視点に立っている。(

6 )

へーゲルにあっては「占有取得」の第二段階にあたる「形づくり」は「身体的獲得」の証しとしての意味で「所有」であったが、『諸形態』

では「労働(生産)」は本源的な意味での「所有」である。『法の哲学』では排他的に物件が自己の統御のもとにあることを示す「形づくり」がとりあげられるが、本源的な所有の説明では排他性はおろか「物件」「意志」といったへーゲルでは絶対不可欠な用語すら用いられていない。

所有は、〈自分に属するもの〉であり、〈人間固有の定在〉であり、〈自分のもの〉である自然的諸条件に対ずる〈人間の関係行為〉と表現されるがこの〈

〉の中の表現はなんら主・客図式に基づく「意志―物件」関係を表示するものではない。なぜなら「自然的諸条件」は人間の〈身体的延長をなすにすぎない〉のであり、〈自分自身の自然的前提〉なのである。ここでは人間を自然と対極的なものとして、自然を人格の他者としての物件と規定してはならないことが明記されている。だから「自分に属する」とは人間と自然との不可分離性を示し、「自分のものとしての」は「身体の延長をなすにすぎない」と全く同じ意味である。つまりこの本源的な所有とは「固有」であり「我が身とすること」である。マルクスは本源的な意味では所有

〔労働(生産)といいかえ可能〕を人間が自然の有機的連関の項として、自然諸条件とのつながりの中で生存活動することととらえるべきだと主張しているのである。

「意志」の「物件」に対する排他的支配関係として「自分のものにすること」ならへーゲル的な意味での「所有」だが、単に自然相互の代謝関係として「自分のものにすること」はへーゲル的意味での「所有」ではない。主・客図式の否定に立脚する本源的な所有とヘーゲル的な所有とは何ら共通性はないのである。では何故マルクスはこれを「所有」とするのか、その理由は所有とは

「本源的(語源的)」にそのような意味だったからである。

“das

Eigentum”が汎通的には「私的所有」として物件に対する権利関係を示す用語であっても、本源的な意味、すなわち原義では「自分のものにすること(自然的代謝関係として)」であり「固有」「性質」「属性」にすることとしての「対象獲得」「自然との一体化」「自己領域(テリトリー)化」であった。原義に即する限り、マルクスの論理化は正当である。

これは「固有」を原義とする“property”や「保持していること」を原義とする「所有」(中国語)(

7 )においても全くあてはまることである。たしかに原義的に考える限り「所有」と「労働(生産)」の同一視は何ら誤まりではないのである。

たしかにへーゲルは所有を私的所有としてとらえることによって概念把握に成功した。しかし原義的な所有はそのさい除外されてしまった。なぜなら原義と転意の間には何ら渡すべき共通性の橋はなかったからである。だからへーゲルの所有論が本源的な所有を含まないのは当然であり、論難されるべきではない。マルクスの本源的な所有論は所有の別の意味、原義を明らかにしたことに意義がある。我々は「所有」という語の二義性を認め、所有の二つの概念を並置すべきなのである。

その2

所有とは共同存在への帰属である。

へーゲルの所有論における「所有」と本源的な「所有」は全く異なるものであるから、我々はへーゲルの所有論から解放された視点で本源的な所有を考察することができる。そこではじめて「所有とは共同存在への帰属である。」という意味も解釈可能なのである。

「所有とはある種族(共同存在Gemeinwesen)へ帰属すること(そのなかで主体的・客体的な存在をもつこと)であり、そしてこの共同関係行為を媒介にして個人の土地に対する関係行為、彼の

〔Individualität〕

に属する前提諸条件、〔Individualität〕の定在様式としての生産の外的な原初条件〔Urbedingung〕

―大地は原料、用具、果実となっているから―に対する関係行為である。」(十九)

人間は一人ひとりでは非力で、自然は強力であるから、自然との関係行為は共同体をとおして行われる。だから個人の自然との関係行為も、共同体の自然との関係行為の中で、その個人が

〔Individualität〕においてもつ土地や生産用具や自然対象との関係行為として行うのである。

(ここでIndividualität

は「個性」だが、その意味するところには「固有」も含まれる。Individualität

は原義的に「分割されざること」という意味から「不可分離性」をも意味している。「個性」が「不可分離性」として「固有」を意味していたことは“das

individuelle Eigentum”の翻訳問題とも関連して重要である。)

へーゲルの所有論では人格は本来、身体に宿るものだから、所有は個人的な私的所有に分解すべきものである。(8)

これに対して本源的な所有論では、所有は先ず共同体が自然諸条件と関係することである。個人も共同体成員としてはじめて類に帰属した所有の主体である。つまり、個別者は自己の総体性において所有の主体でありうるのである。その場合でも、個人としての個別性における所有もありうる。それは彼が日常の衣食住や生産活動で常携する用具が彼と不可分離な身体の延長として意識され、共同団体から承認されて生じるのである。以上が所有は共同存在への帰属であるということの内容である。

この個別的な所有(das

individuelle Eigentum)をへーゲル的な意味での排他的な占有取得とみなしてはならない。占有取得は無主の物件に自己の意志を置き入れることで、あるいは物件から他者の意志を排除することで成立している。これに対し、本源的な所有でのこの個人の獲得は本来他者との対抗関係はなく、単に自己の身体的延長として対象を扱うことによって成立している。だから本源的な所有における個人的所有は私有の原理を持たない。原始共同体における私的所有の存在を云々する場合、本源的な所有か私的所有かを吟味せずに単なる個人所有を即ち私的所有とみなす傾向があるが、これは誤った議論である。

以上の検討からして、この文章中での「主体的・客体的存在」「外的な原初条件」という表現は即自的にのみ立言できることで、対自化されていないものと解釈すべきである。

その3

所有とは自分のものとしての生産諸条件に対する意識された関係行為である。

「所有ということが自分のものとしての生産諸条件に対する意識された関係行為―そしてこれは個々人に関しては共同団体(Gemeinwesen)により定められ、また掟(Gesetz)として公布されかつ保証されるもの―にすぎないかぎり、だから生産者という定在が、生産者に属する客観的諸条件における一定在として現われるかぎり、所有は生産自体によってはじめて実現される。現実的な領有は、これら諸条件に対する思念された交渉ではなく、能動的交渉―即ちこれらの諸条件を自己の主体的活動の諸条件として現実に措定すること―ではじめておこなわれるのである。」(二十)

ここでの「意識された関係行為」を人格的依存関係を表現しているとみなす独創的見解(9)には何ら根拠はない。素直に解すれば、この文章は「所有とは労働(生産)である」ことを強調しているにすぎず、「意識された」という言葉は所有=生産を目的意識的なものとみなし動物的な領有から区別しているにすぎないことが解る。そのうえ「意識的」といってもこの場合は所有主体=生産主体が何か外的な生産諸条件に主体−客体関係において関係行為することにもならない。(10)それは「生産者という定在が、生産者に属する客観的諸条件における一定在として現われる限り」という文面で、生産者が生産諸条件としての生産用具、素材等と同様、自然と未分化な一部としてとらえられていることで明らかである。

またこれをへーゲル的な意味での「使用」と混同してはならない。へーゲルの使用は外的定在としての物件が意志に属することを証しするために物件を主体に対する外面性に一面化することで物件の自立性を否定することである。マルクスがここで強調するのはただ、所有主体(生産主体)が生産諸条件を決して外的な物件として前提せずに自己の定在としてとらえるのが本源的な所有の特徴だということである。

その4

本源的な所有とその復活

本源的な所有があてはまるのは完全には交換発生以前の原始共同体だけである。しかし共同体が完全に解体してしまわないうちは、本源的な意味での所有が共同体の所有として力を持っ。マルクスは過渡期における共同体の所有を「本源的所有」と名附け、その三形態をアジア的、古典古代的、ゲルマン的共同体に分類する。この「本源的所有論」の検討は別稿で行う。

本源的な所有の特徴である主・客未分化な存在構図における人間存在は、実のところ前人格的な、没理性的なものである。主体が自然を対自化し、対象的にとらえ、他者として働きかける契機なしには人格的なものとはいえない。へーゲルがこのような所有を無視するのはむしろ当然である。私的所有においてはじめて人格的な自然との対象関係が定立されるのである。だから私的所有の揚棄において定立されるべき社会的所有は、本源的な所有への単なる復帰ではない。弁証法はここでもらせん的な発展であって、主・客図式を保存しつつその基底に人格と生産諸条件との間の自然的一体性を反省したものでなければならない。人格が自己の単なる観念性を揚棄し、自然存在に基づく主体性にまで深まることが必要である。それにより自然諸条件との単なる対他関係を脱却することで、自然と身体・類との代謝関係を対自的にとらえる主体性に自己を昂めなければならない。たしかに社会的所有では「固有」「一体化」「我が身とすること」としての所有の原義は復活されるが、それは人格に担われることによってであり、観念論的主・客図式を揚棄した唯物論的主・客図式においてである。

まとめ das Eigentum および das individuelle

Eigentum の翻訳間題

へーゲルの所有論を概観し、私的所有としての所有の論理構造の特徴を、主・客図式における占有―使用―譲渡の論理的展開において見定め、その成立根拠を契約としての交換関係に認めた。これに対してマルクスの本源的な所有論は主・客未分化な状態における自然との身体・共同存在の代謝関係としての所有=生産論としてとらえた。

この二つの所有に同一性を措定することはできないから正しく使い分けられるべきであり、同じ所有の二形態と捉えてはならない。無理に本源的な所有と私的所有の間に「所有一般」なる同一性を措定する(11)と所有は人間―自然関係でしかなくなる。ところが所有は単なる関係でなく、本源的には「固有」を、へーゲル的には「物件の排他的支配」を意味内容として持っている。この内容を抽象した「人間―自然関係」に還元すると「所有」という語そのものが成立しえないのである。

「所有」なる語が両方の意味に使用される根拠はただ、本源的な所有が解体して私的所有が生じたという歴史的転回にのみあるのであり、この転回で既に転意が生じ全く別の概念に変化しているのである。

所有が私的所有を表現する場合はdas

Eigentumを「私有」と訳し、本源的な所有を表現する場合はdas

Eigentum

を「固有」「属性」「一体化」「我が身とすること」等と文脈に応じて訳すべきである。das

Eigentumを「所有」と訳す場合注釈が必要である。文脈から意味が自ら明らかな場合はその限りではないが。

つぎにdas

individuelle Eigentumの翻訳間題も同じ視点から解釈されるべきである。

individuellは単純に「個人的」「個別的」「個体的」とのみ解すべきではない。文脈によっては

das Eigentum

が本源的な意味に使われていることを示すために individuell

が「不可分離(分かちがたい)」という形容として特に付加されていると解すべきである。だから

: das individuelle Eigentumも多義的に解釈される。すなわち「個人的所有」「個体的所有」「個別的所有」と解する場合と、それらに「不可分離的所有」の意味が二重規定になっている場合と、単に「不可分離的所有」(これは本源的な所有に含まれるものと、私有に属するものの両方が考えられる)としてのみ使用されている場合が考えられるのである。(12)

本稿ではなぜ「所有」が本源的(原義的)な意味から私的所有の意味に使われるようになったのかという転意の原因、それを含めて所有の歴史的展開の諸様相を明示する算段であったが、紙幅の関係上、「所有」の二つの意味についてのみ展開することに終らざるを得なかった。また「所有」の二つの意味が人間存在の二つの存在構造を示すことの意味合いの強調が弱かったことが残念である。

これは蛇足であるが、マルクス自身が「所有」の二つの意味について私同様の見解を持っていたなどと主張するつもりは毛頭ない。そのことを実証するだけの文献学的な力は私にはないし、また事大主義的な研究態度が百人のマルクスに百人のマルクスと論争させるというカルカチュアを演じさせている現状を考えると、そのような主張は有害ですらある。マルクスも私同様の見解であったならば正しい、というのが私の主張である。

(引用註)

(一)

G.W.F. Hegel Werke 7 Rechtphilosophie, Suhrkamp

Verlag, 1970,

§

39〜§40 S.

98

(二)ebd.

§42,

§42 Zusatz.,S. 103〜S.104

(三)ebd.

§44,

§44 Zusatz.,S. 106〜S.107.

(四)ebd.

§41,

§41 Zusatz.,S. 102

(五)ebd.

§41 Zusatz.,S. 102

(六)

ebd.

§76, S. 159

(七)ebd.

§53,S. 117〜S.118.

(八)ebd.

§54,

§55 Zusatz.,S. 119 S.121.

(九)ebd.

§56, S. 121, 30

〜34.

(十)ebd.

§58,

§58 Zusatz.,S. 126,S.127, 36〜38.

(十一)ebd.『世界の名著

35 へーゲル』

藤野渉訳(中央公論刊、昭和四二年)251頁訳者注(l)ノックスの例解参照。なお本稿中の引用文の翻訳は藤野訳を参照した。ただし藤野氏は“das

Eigentum”を「自分のものとしての所有」と訳されるがこれだけは首肯できない。

(十二)G.W.F.

Hegel Werke 7 Rechtphilosophie,

§59,S. 128.

(十三)ebd.

§61,S.130.

(十四)ebd.

§63,

§63

Zusatz. S.135〜S.136,S137.

(十五)(十一)に同じ、ノックスの例解参照。

(十六)Karl

Marx :

Ökonomisch-philosophische Manuskripte,

RECLAM Bibliothek,

・ Drittes

Manuskript 〔Privateigentum

und Arbeit〕S.176.

(十七)Karl

Marx :Grundrisse der Kritik der politischen

Ökonomie, Europäische

Verlagsanstalt Frankfurt, Europa Verlag Wien , Einleitung S. 9, 24〜26.

(十八)ebd.

Formen, die der kapitalischen Produktion vorhergehn. S. 391, 19〜27.

(十九〕ebd.

S. 392, 7〜16.

(二十)ebd.

S. 393, 8〜17.

(注)

(1)へーゲルは所有論では主・客図式は前提であり、主・客図式の成立根拠については触れていない。

(2)物件という規定そのものは、意志の他者であるという単純なものだが、それ故へーゲルは自己自身で意志に無関係に内的本質を持たないものとする。これは意志の観念論であって、実際には意志に対して外的であるということは自然存在としては様々な対象関係のレべルで対象的な諸本質たりうることを意味する。使用はこれを意志の特定の欲求実現の手段として一つの効用に限定するととらえるべきである。意志の観念論は譲渡の論理の先取りである。

(3)マルクス『資本論』の商品論が『法の哲学』における所有論を土台にしていることがこれまでの展開からみてとれる。

(4)所有対象としての物件は効用と価値を持つものとしては「商品」であるから、物件と同様に商品の本質は人間であり、人間の現存在は商品であるといいうる。これが私がかねてから提起している「人間=商品論」である。

(5)「その

1」から「その

3」までの規定は平田清明氏の整理を参考にしたが同じではない。・

(6)所有者と生産者の分離を説く前に先ずもって本源的な所有から私的所有への転回の論理の究明がなされるべきであった。

(7)「所有」は「有っ所の」という表現から来たもので、この場合「所」は助詞的なもので意味を持たない。「有」では「月」は「肉塊」を意味し「ナ」は「手」を意味するところから「肉を手にすること」すなわち「手の中に在る」ということである。だから「所有」の原義は「保持していること」「獲得して手許にあること」と考えるべきである。

(8)へーゲルの論理をつきつめれば共同所有もまた私的所有でしかない。共同所有も所有である限り意志の排他的物件支配である。ただ意志の主体が個人でなく共同体にあるのである。

(9)平田清明氏は『経済学と歴史認識』で意識関係行為が所有であるとされ、原秀三郎氏は東洋専制では意識関係として人格的依存関係が君主と人民の間に生じ、無階級社会(原始共同体)のままで専制権力が成立するかに描き出す。

(10)「意識された」という意味が人間的な意味での意識であるためには人格としての主体性でなければならず、自然を対自的にとらえるものでなければならない。

(11)林直道氏は『史的唯物論の所有理論』で「所有とは、だれかが(主体)、なにかにたいして(客体)、自分のものとして関係行為することである。あるいはだれかが(主体)なにかを(客体)自分のものにすることである。」という一般規定をされる。しかし主体ー客体関係として所有をとらえないところに本源的な所有が成立したのである。「自分のものでも」人格の物件支配か、単なる身体的延長とすろことかによって全く意味するところが異なるはずである。

(12)社会的所有で再建される“das

individuelle Eigentum”を生産手段に対する所有とみるか、それとも生活資料に対する所有とみるかが、「個人的所有」と訳すか、「個体的所有」と訳すかという問題と結びついて大論争になっている。

私は再建されるのは生産手段に対する所有主体と労働主体が同じであり生産手段と分ちがたく結合しているということなので、この訳は生産主体(=所有主体)の生産手段に対する「不可分離な所有」が適切であると考える。そのもとに社会主義段階では生活資料に対する「個人的私有」も資本制社会から引きつづき残存する。双方とも“das

individuelle Eigentum”と表記されうる。

平田氏の個体的所有論は、個体と類体を直接的同一においてとらえ、個と類(個人と社会)の矛盾を闘争によって止揚すろ民主集中制による社会的所有を成立させないので、小市民的な発想である。 (やすいゆたか・立命館大学)